C’est par la toiture que les habitations mal isolées perdent le plus de chaleur, c’est sans doute la zone dont l’isolation est la plus cruciale. Néanmoins on peut avoir du mal à s’y retrouver entre les différents types d’isolation (entre chevrons, sarking, en combles perdus), les différentes notions (point de rosée, conductivité thermique, pare vapeur …), les différents matériaux (laine de verre, polyuréthane, fibre de bois …).

Nous vous présentons ici tout cela pour vous donner une vision d’ensemble du sujet.

Isoler son toit : questions préalables et types de pose

Les questions préalables

Il y a plusieurs questions préalables qui pourront fermer beaucoup d’options et vous donner de la clarté sur votre projet.

La première question est de savoir est si vous souhaitez aménager vos combles ou pas.

- Si vous optez pour l’aménagement, vous devrez isoler sous la toiture entre les chevrons et éventuellement au niveau du plancher.

- Si vous préférez ne pas aménager, vous pouvez choisir l’isolation des combles perdus, qui est plus simple et rapide à installer.

Ensuite, vous devez décider si vous allez installer vous-même l’isolation ou faire appel à un professionnel.

Les particuliers peuvent poser des panneaux d’isolant raisonnablement facilement, mais pour les isolants par soufflage ou insufflation, il est souvent recommandé de faire appel à un artisan.

Quel niveau de résistance thermique (R) souhaitez-vous atteindre ? Habituellement, pour un toit, une valeur cible courante est de 6 en résistance thermique (selon les spécifications du dispositif).

Quelle résistance thermique (R) vous souhaitez atteindre ? Classiquement, pour un toit, on demande une résistance thermique de 6 (cela dépend des dispositifs).

Quelle épaisseur est réalisable ? Dans la plupart des chantiers, l’épaisseur ne pose généralement pas de problème, mais dans certains cas particuliers, elle devient essentielle. Par exemple, j’ai récemment observé un projet où une chambre était située sous les combles, et il était crucial de limiter l’épaisseur pour préserver l’espace disponible. Cette préoccupation est également primordiale pour l’isolation extérieure afin de ne pas empiéter sur la voirie.

Combles perdus, sarking ou entre chevrons ?

Il existe principalement trois méthodes pour isoler votre toit :

En combles perdus, où l’aménagement de ces dernières n’est pas envisagé, les isolants en vrac, comme la ouate de cellulose, sont souvent préférés. Ils sont populaires car ils peuvent être installés rapidement, permettant d’isoler facilement 100m² en quelques heures.

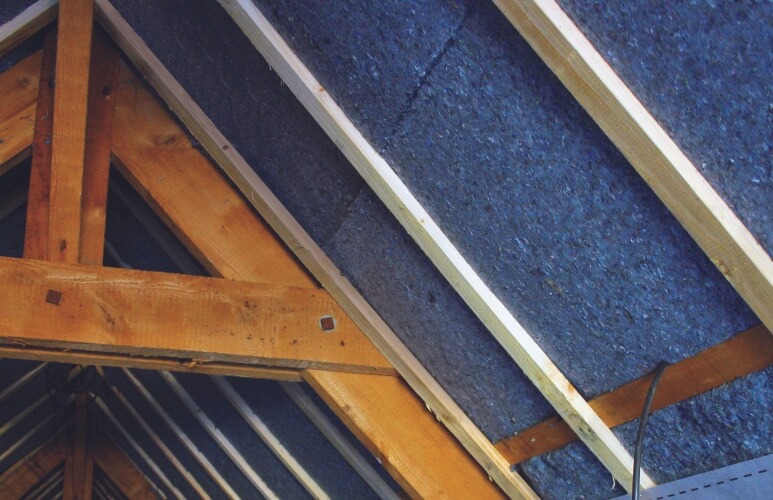

Sous toiture. C’est la méthode la plus fréquemment utilisée : on installe des panneaux d’isolant entre les chevrons et en dessous.

En sarking. Cette méthode consiste à installer des panneaux au-dessus de la toiture. Cela permet de refaire l’isolation sans endommager le revêtement intérieur (comme le papier peint ou l’enduit). De plus, elle assure une isolation continue et réduit les ponts thermiques. Cependant, cette technique présente des contraintes pour protéger l’isolant aux extrémités : il est nécessaire d’installer de larges bandeaux sur les côtés, ce qui peut être coûteux et peu esthétique.

Parce que chaque sujet a ses spécificités, nous parlerons du cas le plus ordinaire : l’isolation sous toiture, entre chevrons, classique.

Quels matériaux choisir pour isoler ?

Les variables basiques : conductivité thermique, épaisseur et le prix

L’attente principale qu’on a pour un isolant est, en général, d’apporter une résistance thermique à un prix raisonnable.

La résistance thermique (R) est la division de l’épaisseur (e) de l’isolant par sa conductivité thermique (λ) : R = e/ λ. Plus la conductivité thermique est basse, plus le matériau est isolant.

Le conductivité thermique et l’épaisseur

Tous les matériaux ont une conductivité thermique. Elle est juste plus ou moins élevée. L’acier, par exemple, conduit très bien la chaleur(λ = 45). Le bois massif est faiblement isolant ( λ= 0,10-0,20).

Les isolants naturels et la laine minérale sont de bons isolants ( λ = 0,04 environ). Le champion en la matière est le polyuréthane ( λ = 0,022 pour les derniers modèles). Plus un matériau est isolant, moins vous avez besoin d’épaisseur pour avoir une même résistance thermique.

Par exemple, pour avoir un R (= valeur traduisant l’isolation) de 6, vous aurez besoin de 13,2 cm de mousse polyuréthane contre 21,6 cm avec de la laine de bois (λ = 0,036).

C’est un facteur dont l’importance varie avec le chantier : cela peut être primordial ou bien secondaire selon le contexte.

Le prix

C’est souvent le déterminant central pour beaucoup de projets : le prix. Je suis allé voir les prix au m² pour 100 mm d’isolant. Je vous mets le R et le prix par m² et par R :

| €/m² | R | €/(m².R) | |

| Laine de verre (Rouleau) | 4 | 2,5 | 1,6 |

| Laine de roche (Panneau) | 11 | 2,86 | 3,85 |

| Laine de roche (Rouleau) | 7 | 2,5 | 2,8 |

| Polyuréthane

(Panneau) |

28 | 4,65 | 6,02 |

| Laine de bois

(Panneau) |

13,5 | 2,78 | 4,86 |

Matériaux biosourcés ou minéraux?

Un ensemble d’éléments suscite de plus en plus d’intérêt et différencie profondément les isolants « traditionnels » tels que la laine de roche, la laine de verre et le polyuréthane des nouveaux isolants biosourcés comme la laine de bois, la ouate de cellulose, le chanvre et le liège.

A noter que je travaille pour KENZAÏ, qui ne distribue que des isolants biosourcés.

L’impact écologique

Les matériaux biosourcés ont un faible impact écologique. Beaucoup, comme ceux à base de fibre de bois, sont même des puits de carbone : leur production absorbe au total plus de CO2 qu’elle n’en libère.

Le déphasage

Les matériaux biosourcés ont la propriété de stocker la chaleur et de la libérer progressivement, ce qui est connu sous le nom de déphasage thermique. Cela permet de limiter l’impact des pics de chaleur sur la température intérieure, améliorant ainsi la qualité de vie à l’intérieur des bâtiments.

La régulation du taux d’humidité

Les matériaux biosourcés ont aussi des propriétés hygroscopiques, leur permettant d’absorber et de libérer la vapeur d’eau présente dans l’air, ce qui contribue à augmenter le confort intérieur.

L’isolation phonique

La masse des isolants biosourcés est aussi intéressante sur le plan acoustique et phonique. Ils absorbent les bruits aériens dans les murs, tandis que la fibre de bois, utilisée sous les planchers, est connue pour atténuer les bruits de pas.

Autres aspects

La résistance à la compression et à l’eau liquide

Il y a deux caractéristiques importantes qui vont segmenter les isolants selon leur usage :

- La résistance à la compression : certains isolants sont mous, comme les laines de roche ou la laine de bois.

- La résistance à l’eau liquide. Cela définit si on peut utiliser l’isolant en isolation par l’intérieur (ITI) ou par l’extérieur (ITE).

Les deux propriétés ont tendance à se combiner. Par exemple, le liège et la fibre de bois sont à la fois résistants à l’eau et à la compression et sont utilisés pour l’ITE. Au contraire, la laine de bois est sensible à l’eau et peu résistante à la compression (mais moins chère et plus isolante) et donc utilisée en ITI.

L’éligibilité à la garantie décennale

Enfin, tous les matériaux ne sont pas tous prévus par la réglementation et donc éligibles ou non à la garantie décennale pour tous les usages. Dans ces cas, c’est l’artisan qui devra prendre l’assurance à sa charge, ce qui augmentera son prix.

Nous allons en reparler dans l’exemple à la fin.

En vrac, en panneau ou en rouleau

La forme de l’isolant influe beaucoup. Les plus communs sont les panneaux rigides ou flexibles (ex : polyuréthane et laine de bois) et les rouleaux (laine de verre).

Les isolants en vrac sont plus originaux. La ouate de cellulose est particulièrement populaire pour les combles perdus : après avoir préparé le terrain (en isolant les points chauds, en préparant le chemin et en marquant la hauteur), il suffit de projeter uniformément le matériau sur toute la surface. Cette méthode requiert deux personnes (une pour manipuler la machine de projection appelée « cardeuse » et une pour projeter le matériau), ainsi que du matériel spécialisé, mais elle est extrêmement rapide. Elle est idéale pour les grandes surfaces.

Il existe également des isolants de type « mousse » qui offrent la rapidité d’application des isolants en vrac, sans nécessiter le coffrage pour les parois. Cependant, ils présentent l’inconvénient d’émettre des COV et exigent un équipement spécifique. En général, leur installation n’est pas réalisée par les particuliers.

Comment isoler entre chevrons ? Le cas commun

En isolation de toiture entre (et sous) chevrons, on est dans une logique d’isolation par l’intérieur, où l’isolant ne doit en aucun cas être exposé à l’eau. Passons maintenant à la mise en œuvre, en abordant ce que je connais particulièrement bien : la laine de bois.

Combien d’isolant utiliser ?

En général, l’objectif en isolation de toiture est d’atteindre une résistance thermique (R) de 6. Les derniers modèles de laine de bois ont une conductivité (λ) de 0,036. Pour savoir quelle épaisseur (e) il faut, c’est simple : R x λ = e (en mètres). Ainsi, l’épaisseur requise est de : 6*0,036 = 0,216m, soit 216mm.

Les chevrons sous toiture font souvent un peu moins 80 mm de haut. Par conséquent, une méthode courante consiste à installer un panneau de 60 mm sous les chevrons, en laissant une lame d’air, suivi d’un panneau de 160 mm en dessous.

Comment est fixé l’isolant ?

Entre les chevrons, c’est simple : l’isolant tient tout seul ! Vous découpez votre panneau en ajoutant 10 ou 15 mm de chaque côté. La pression exercée par la flexibilité naturelle de l’isolant contre les chevrons suffira à le maintenir en place. Pour la deuxième couche, il sera nécessaire d’utiliser un système de suspentes pour fixer l’isolant et, comme nous le verrons, le pare-vapeur.

Limiter les ponts thermiques

Les ponts thermiques sont des zones où la conductivité (la capacité à transmettre la chaleur, le contraire de l’isolation) est plus élevée. Cela se produit par exemple entre chaque panneau.

Cela pourrait aussi venir des suspentes, si elles étaient en métal, mais c’est assez secondaire, car elles sont très fines.

Il est néanmoins essentiel que les couches de panneaux soient disposées perpendiculairement les unes aux autres pour minimiser ces ponts thermiques.

L’étanchéité à la vapeur : un sujet crucial pour les isolants biosourcés

L’isolation biosourcée nécessite une attention particulière à l’étanchéité. En effet, si la vapeur d’eau se condense et devient liquide, elle encourage la croissance de champignons qui se nourrissent de matière organique.

Or, c’est exactement ce qui se produit au niveau du « point de rosée ».

Petite explication :

- L’air chaud peut transporter plus de vapeur d’eau que l’air froid.

- L’air intérieur est (potentiellement beaucoup) plus chaud que l’air extérieur.

- L’air chaud contenant une certaine quantité d’eau (gazeuse) va se refroidir à l’intérieur de l’isolant.

- Comme une éponge, il va alors libérer à l’état liquide l’eau qu’il ne peut plus emmagasiner. C’est la même chose que la condensation sur les vitres.

Ce point où l’air chaud devient froid et libère de l’eau est le « point de rosée ».

Il est donc important de limiter la concentration de vapeur transportée par l’air intérieur vers l’extérieur. C’est pour cela qu’on utilise un frein vapeur ou pare-vapeur (les deux termes sont utilisés de manière souvent interchangeable).

Le problème se pose différemment pour les isolants traditionnels. . Bien qu’il y ait moins de risque que les champignons endommagent l’isolant, ils peuvent tout de même se développer et atteindre la structure. De plus, l’humidité peut réduire leur efficacité. Aujourd’hui, l’utilisation de pare-vapeurs est standard pour l’ensemble de la construction.

Quel revêtement intérieur ?

Enfin, un autre aspect ajoute un peu de complexité : le revêtement intérieur. La méthode la plus courante consiste à installer des plaques de plâtre sur une ossature métallique, suivie d’un enduit.

Cependant, il est également possible d’opter pour un aspect plus « naturel » en utilisant un lambris. Cela nécessite une ossature en bois, qui sera plus épaisse.

Dans ce cas, on pourra mettre un panneau d’isolant derrière. Si on ne veut avoir qu’un R de 6, cela fera donc 3 couches d’isolants : un panneau de 60 mm, un de 120 mm et un de 40 mm (si les montants de l’ossature bois font 40 mm).

Cas pratique d’isolation

Pour comprendre les enjeux de l’isolation, j’ai voulu vous proposer un cas pratique tiré d’une discussion avec un collègue me parlant de son projet. Il s’agissait de l’isolation d’un toit plat, destiné à être végétalisé. Je lui ai d’abord demandé de préciser un peu sa problématique :

« Pourquoi il était plat ce toit ?

– Parce que je souhaite le végétaliser pour minimiser le ruissellement et récupérer les eaux pluviales.

– Donc tu avais besoin d’un isolant rigide ?

– J’avais besoin d’un toit plat et les membranes [d’étanchéité] sur les toits plats se posent sur des isolants rigides effectivement.

– La laine de bois serait trop molle ?

– Ça ne serait pas un support validé par les fabricants de membrane. »

Le choix de l’isolant a essentiellement été dicté par le besoin d’une membrane étanche face à l’extérieur.

« C’était d’abord le choix de l’étanchéité qui m’imposait le choix de l’isolant, et sa position, c’est-à-dire est-ce qu’il était dedans, est-ce qu’il était dehors ? Vu que l’on parle d’une membrane qui doit s’appliquer sur un support rigide, il est forcément du côté de l’extérieur.

Ensuite, quand on va composer sa paroi, on peut choisir de soit mettre tout l’isolant à l’extérieur, soit d’en mettre une partie seulement et de garder la place dans la charpente pour faire une isolation intérieure.

On rentre dans le cadre, dans une altitude inférieure à 900m, où, sans risque, on peut mettre un tiers de la résistance thermique à l’intérieur du logement, donc sous le pare-vapeur, et deux tiers de résistance thermique à l’extérieur, c’est le choix que j’ai fait.

Donc on est parti sur 160 mm de polyuréthane en extérieur et […] 120 mm de laine de bois entre les solives. »

Son choix du polyuréthane m’étonnait, car c’est un grand fan de l’isolation naturelle. Néanmoins, le polyuréthane a deux qualités déterminantes.

D’abord, le polyuréthane a une très faible conductivité thermique, presque 2 fois meilleure que la fibre de bois (env. 0,022 contre 0,042). Tout mettre en fibre de bois aurait supposé une épaisseur excessive qui aurait supposé de rehausser ses murs.

Ensuite, il était coincé par le besoin d’une membrane d’étanchéité pour éviter le point de rosée. En effet, la membrane allait être totalement fermée à la vapeur d’eau donc, même si le frein-vapeur classique bloque l’essentiel de l’eau, il laisse tout de même une partie passer. La vapeur aurait ainsi été piégée entre le frein-vapeur et la membrane.

Ainsi, faire toute l’isolation en intérieur n’était pas possible, même si les chevrons auraient pu héberger toute l’isolation (ils faisaient 36 cm de haut).

Il y a une autre raison plus pratique : « Les deux [fibre de bois et liège] tu les as évacués pour cette raison [conductivité thermique moins avantageuse] ?

– Je les ai aussi évacués pour la simple et bonne raison que les artisans qui faisaient de l’étanchéité de toiture ne connaissaient pas ces produits, ne pouvaient pas me les proposer et que si on recherchait sur le marché un produit avec une certification, il y en a vraiment très très peu », ce qui posait des problèmes pour l’assurance du chantier.

Chaque chantier a ses particularités, il n’y a pas de « bonne réponse » systématique. J’ai trouvé ce projet particulièrement intéressant, parce qu’il montre qu’avoir une démarche écologique, ici avoir un toit végétalisé, demande à faire des arbitrages.

Résumé

Il existe trois méthodes d’isolation du toit : par l’intérieur de la toiture, par l’extérieur (sarking) et en combles perdus. Chacune présente des avantages et des inconvénients selon l’usage des combles, la difficulté de pose, et le type d’isolant choisi (laine de verre, polyuréthane, fibre de bois, etc.).

Les matériaux biosourcés, comme la laine de bois et la ouate de cellulose, offrent des avantages écologiques et thermiques notables, tels que la régulation de l’humidité et l’isolation phonique. Les questions de résistance thermique, de coût, et de pose doivent être bien évaluées pour un projet efficace.

Les principales questions à se poser quand on choisit l’isolant et la méthode de pose :

- L’aménagement ou non des combles.

- La hauteur sous plafond.

- Le R souhaité et le budget.

- Le recours à un professionnel ou l’autoconstruction.

- L’intérêt pour les atouts des isolants écologiques (déphasage, isolation phonique améliorée,

- Les contraintes pour gérer l’humidité

- La réglementation et les savoir-faire disponibles.

Les méthodes les plus communes sont l’isolation par l’intérieur avec des panneaux ou de la laine d’isolant si on aménage les combles et l’isolation en combles perdus avec de l’isolant en vrac sinon.

Alexandre Baumann, auteur et chargé de SEO KENZAÏ.