L’océan Atlantique Nord est bien plus qu’une vaste étendue d’eau entre l’Europe et l’Amérique. Cet océan est composé d’une région tropicale propice au développement des cyclones tropicaux et d’une région de moyennes latitudes, jouant un rôle crucial dans la régulation du climat européen et mondial.

- En hiver, il conditionne la trajectoire des tempêtes qui traversent l’Europe et influence la douceur ou la rigueur des saisons froides.

- En été, il module la fréquence des vagues de chaleur et influence l’humidité disponible dans l’atmosphère, jouant sur les épisodes de sécheresse ou les précipitations extrêmes.

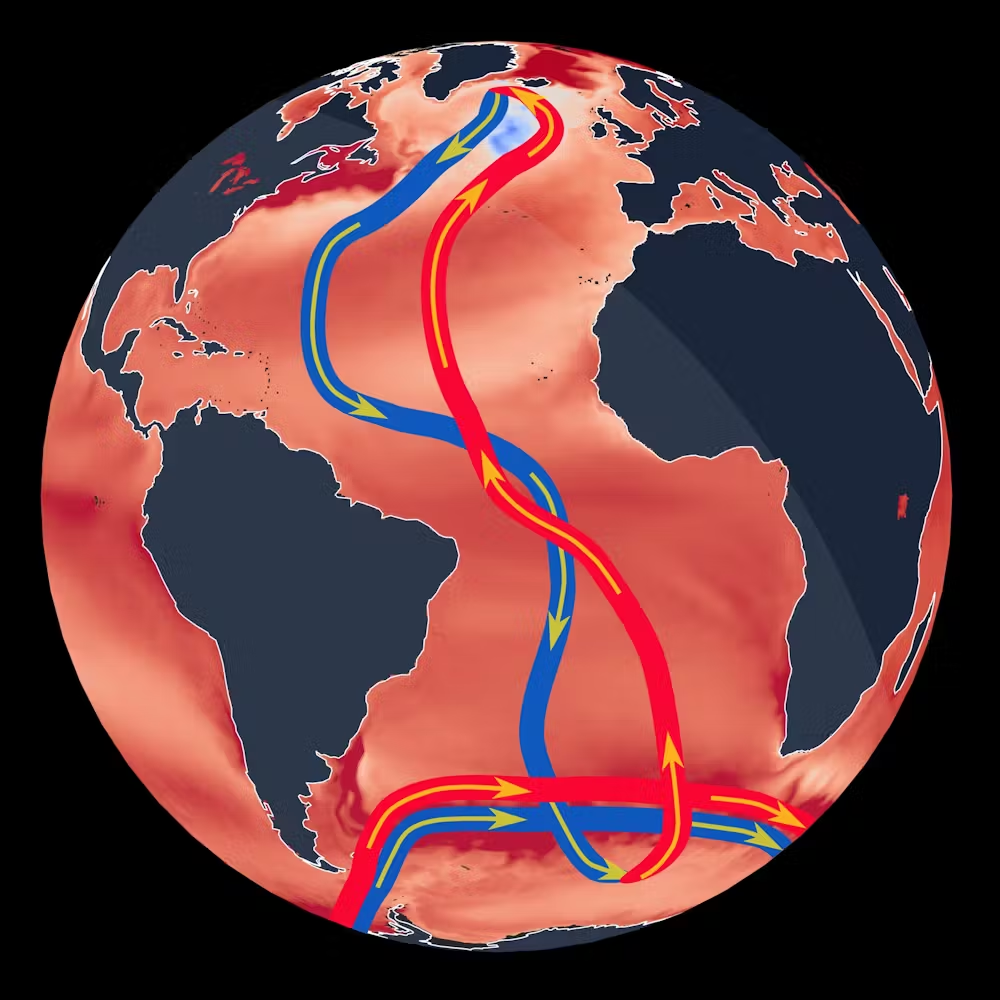

Il est également un acteur central du système climatique global via la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC), un gigantesque tapis roulant océanique qui régule la répartition de chaleur sur la planète en transportant l’excédent de chaleur des tropiques vers les hautes latitudes.

La circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC) se comporte comme un gigantesque tapis roulant océanique qui distribue la chaleur à travers les océans de planète.© Jonathan Baker (Met Office) and co-authors, CC BY 4.0; Continued Atlantic overturning circulation even under climate extremes.

Cette zone océanique fait partie des régions connaissant les tendances de réchauffement les plus marquées depuis 1991, avec un maximum observé entre les latitudes de 10°N et de 40°N.

Depuis mai 2023, cette région océanique a connu des températures de surface jamais enregistrées auparavant. Ce phénomène a suscité de nombreuses interrogations : s’agissait-il d’un simple accident climatique ? D’un signal inquiétant d’une accélération du réchauffement global ? Les modèles climatiques nous permettent-ils de comprendre un tel événement ou sommes-nous entrés dans un nouveau régime climatique qui nous demanderait de reconsidérer la fiabilité de nos projections climatiques ?

Dans une étude récemment publiée, nous avons voulu apporter une réponse de fond à ces interrogations. À partir d’une analyse détaillée d’observations et de modèles climatiques, nous montrons que l’année 2023 a été une année exceptionnelle, mais malgré tout plausible dans le cadre du changement climatique actuel.

Autrement dit, cet extrême de température de surface de l’Atlantique Nord s’inscrit dans un cadre physique bien compris, qui aurait été impossible sans changement climatique.

2023 : une année record, mais pas un mystère

Au cours des dernières années, l’Atlantique Nord a régulièrement établi de nouveaux records de température de surface. Les précédents records datant de 2022 ont surpassé ceux de 2021 et 2020. Cette tendance récurrente témoigne de la manifestation évidente du réchauffement de l’océan, une conséquence directe du réchauffement global causé par les activités humaines.

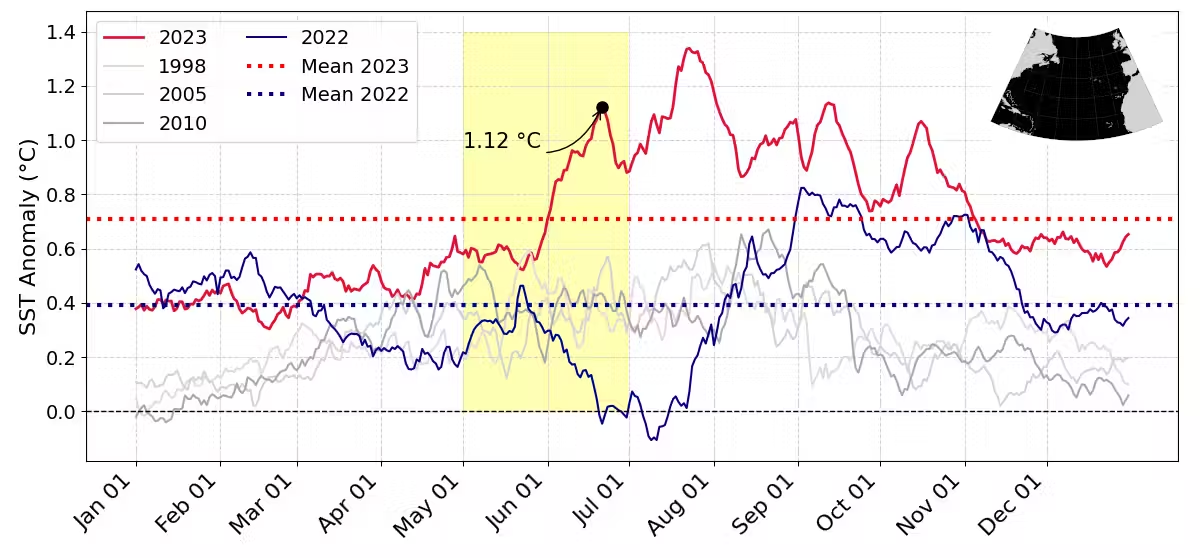

L’Atlantique Nord a battu plusieurs records de température en 2023. Dès le mois de mars 2023, la température de surface de la mer (TSM) de l’Atlantique Nord a commencé à dépasser les moyennes historiques, atteignant +0,74 °C d’anomalie par rapport à la période de référence 1991-2020. En juillet 2023, celle-ci atteignait +1,23 °C.

Anomalies journalières sur la zone Atlantique Nord pour l’année 2023 comparées à la période 1991-2020 et comparaison avec les records des décennies 1990, 2000 et 2010. Guinaldo et al. (2025).

C’est surtout la brutalité de ce réchauffement qui a intrigué, avec une hausse record entre les mois de mai 2023 et de juin 2023 qui a conduit à des événements extrêmes. Notamment des vagues de chaleur marines particulièrement intenses dans le golfe de Gascogne, la mer Celtique et la mer du Nord, où les températures ont été jusqu’à 5 °C supérieures à la normale.

Des interactions cruciales entre l’océan et l’atmosphère

Nous avons analysé les conditions atmosphériques de la période mai-juin 2023. Celles-ci représentent une phase extrême de variabilité naturelle atmosphérique, avec une configuration propice à une réduction record des alizés sur la bande tropicale et un blocage anticyclonique persistant sur les îles Britanniques.

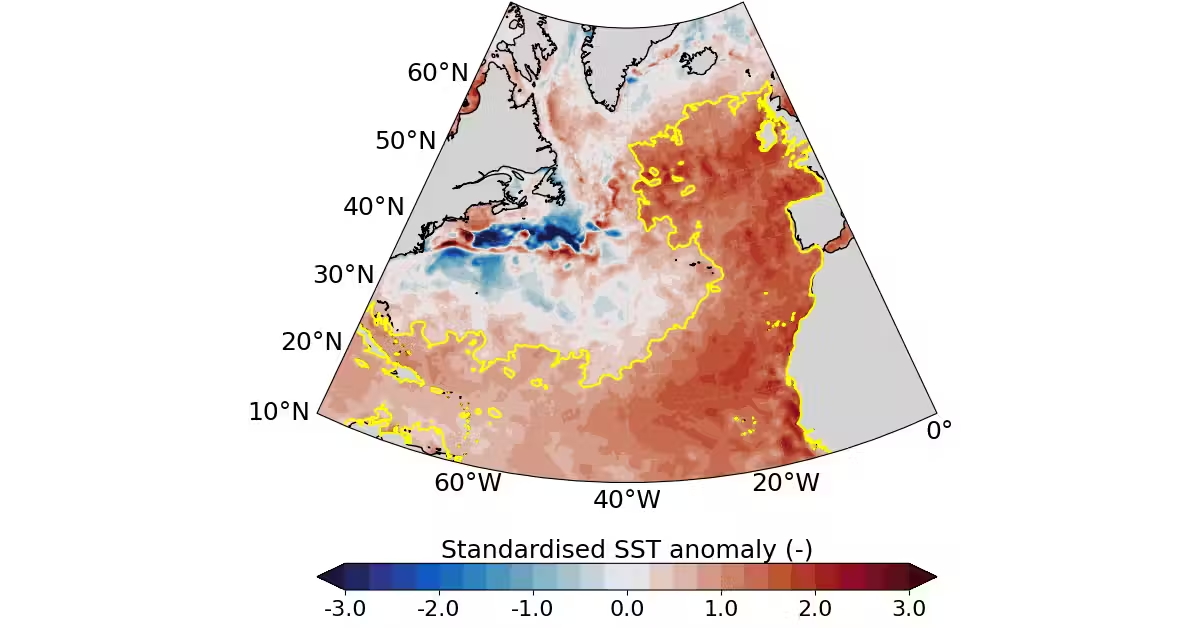

Ces événements combinés ont abouti à un excédent de chaleur à la surface de l’océan sur une région en forme de fer à cheval à l’échelle du bassin.

Carte des anomalies de températures de surface de la mer moyennées pour mai-juin 2023 et comparées à la période de référence 1991-2020. Guinaldo et al. (2025).

Concrètement, la situation à grande échelle a d’abord été marquée par un affaiblissement des vents d’ouest aux moyennes latitudes. En 2023, la circulation atmosphérique a été marquée par une phase négative de l’oscillation Nord-Atlantique (NAO), une situation où les vents d’ouest aux moyennes latitudes sont plus faibles que d’habitude.

Cet affaiblissement a eu plusieurs effets sur l’océan Atlantique Nord :

- Moins de mélange vertical : sans les vents habituels, la surface de l’océan est moins brassée avec les eaux plus froides en profondeur.

- Moins d’évaporation : un vent plus faible limite la perte de chaleur par évaporation, ce qui accentue le réchauffement.

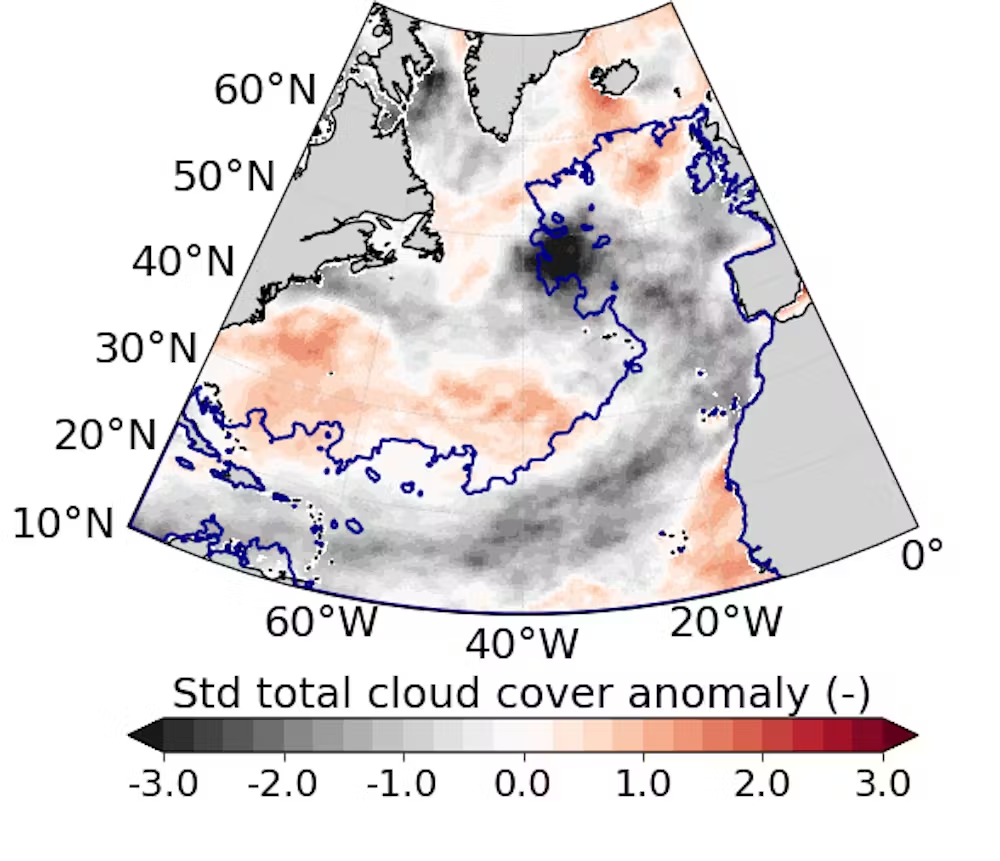

Une autre conséquence de la réduction des alizés a été la réduction de la couverture nuageuse sur l’Atlantique Nord. Moins de nuages signifie plus de rayonnement solaire atteignant directement la surface de l’océan, renforçant encore le réchauffement.

Anomalies de couverture nuageuse moyennées pour mai-juin 2023 et comparées à la période de référence 1991-2020. Guinaldo et al. (2025).

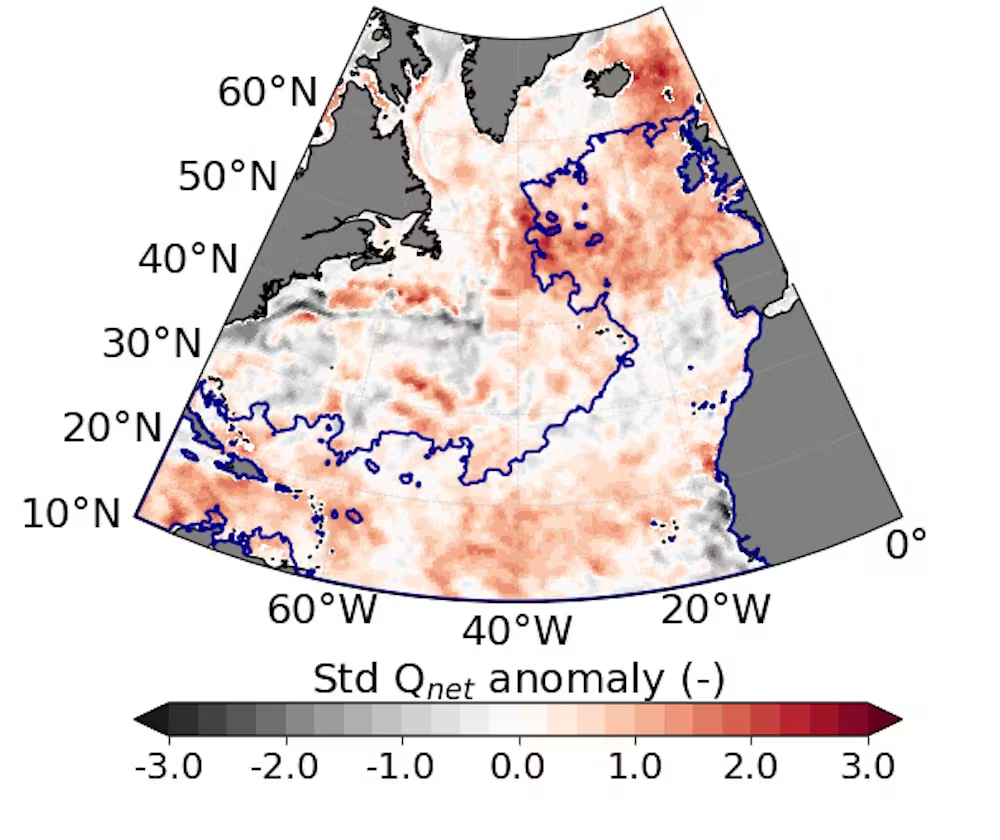

En juin 2023, la configuration météorologique aux latitudes moyennes a basculé vers un régime de blocage atlantique, c’est-à-dire un mode de variabilité atmosphérique où un anticyclone se retrouve bloqué et devient persistant sur les îles Britanniques.

Cela génère un dôme de chaleur dans la partie nord-est du bassin atlantique.

Anomalies de bilan des flux de chaleur en surface moyennées pour mai-juin 2023 et comparées à la période de référence 1991-2020. Guinaldo et al. (2025).

Ce phénomène a empêché les échanges atmosphériques qui permettent habituellement de réguler les températures, le brassage océanique vertical, et a contribué à maintenir des températures de surface élevées sur une longue période.

La stratification océanique, un amplificateur clé

Pour comprendre cet épisode extrême, un élément essentiel est la stratification océanique. En effet, l’océan est composé de plusieurs couches, la surface étant chauffée par le soleil tandis que les couches profondes restent plus froides et se réchauffent à un rythme plus lent. Normalement, des échanges verticaux permettent à la chaleur de se dissiper vers le fond, évitant ainsi une surchauffe trop rapide de la surface.

Or, avec le réchauffement climatique, les couches supérieures de l’Atlantique Nord accumulent de plus en plus de chaleur. Cette accumulation rend l’océan plus stratifié, c’est-à-dire que le mélange des eaux chaudes de surface avec les couches plus profondes est plus difficile.

En 2023, en réponse au changement climatique d’origine humaine, la stratification était à un niveau record en Atlantique Nord, rendant la surface océanique particulièrement sensible aux conditions atmosphériques. Plus de stratification signifie que la chaleur piégée en surface y reste plus longtemps, amplifiant l’impact des forçages atmosphériques.

Une analogie, pour comprendre, serait de songer à un couvercle placé sur une casserole afin que l’eau chauffe plus vite. Ici, les échanges avec les couches plus profondes et froides sont bloqués, et comme on observe un apport d’énergie important depuis l’atmosphère, cette énergie reste en surface. Son impact est amplifié, car elle se concentre dans les couches de surface.

Concrètement, l’Atlantique Nord s’est donc retrouvé préconditionné par le changement climatique dans une situation où la configuration atmosphérique particulière décrite plus haut – une période de vents plus faibles et d’augmentation du rayonnement solaire – s’est traduite par un réchauffement rapide et intense de la surface océanique.

Un événement imprévisible pour les modèles ?

Devant l’ampleur de l’événement, plusieurs questions se sont posées : les modèles climatiques sont-ils capables de simuler de tels extrêmes ? Sommes-nous limités dans notre capacité à modéliser et prévoir ces événements pour définir au mieux nos stratégies d’adaptation ?

Les simulations issues des modèles climatiques internationaux (qui participant aux exercices de projection climatiques utilisés notamment par le Giec) montrent que oui, cet événement était bien possible et même attendu, mais seulement dans un contexte de réchauffement climatique d’origine anthropique.

Selon ces modèles, un réchauffement de cette ampleur a une période de retour d’environ 10 ans sur l’ensemble de l’Atlantique Nord, ce qui signifie que dans le climat actuel, un tel événement a environ 10 % de chances de se produire chaque année.

La configuration régionale particulière de 2023 (le fameux « fer à cheval ») est en revanche plus rare, avec une période de retour de l’ordre de 100 ans.

Autrement dit, 2023 est un événement rare, mais pas impossible. Cette conclusion est essentielle : il n’y a pas eu d’emballement climatique ou d’accélération inattendue. Nous restons dans le cadre d’une variabilité climatique amplifiée par le réchauffement global, conforme aux projections des modèles climatiques.

D’autres hypothèses avaient été formulées en 2023. En 2020, une importante régulation internationale a permis de drastiquement réduire la pollution des navires, assurant ainsi une nette amélioration de la qualité de l’air. Une telle réduction de la pollution a toutefois eu un effet réchauffant à court terme sur le climat, car cette pollution est constituée d’aérosols ayant un « effet parasol » limitant la quantité de chaleur atteignant la surface des océans.

De nombreuses questions ont été posées sur la possible contribution de cette régulation internationale sur le développement de l’événement extrême de chaleur de 2023. Dans cette étude, nous n’avons pas directement analysé l’effet de cette mesure et de la forte réduction en aérosols soufrés, mais nous avons toutefois montré que les modèles climatiques sont capables de reproduire l’événement extrême de 2023 sans devoir prendre en compte cette réduction drastique de l’émission d’aérosols.

Si cet effet a pu contribuer légèrement au réchauffement en réduisant la quantité de particules réfléchissant le rayonnement solaire, il ne semble pas en être la cause principale.

Un extrême prévisible dans un monde plus chaud

L’année 2023 restera une année record pour l’Atlantique Nord, mais elle ne marque pas un changement de paradigme. Cet événement s’inscrit dans un cadre physique compris et anticipé par les modèles climatiques. L’événement de 2023 s’explique avant tout par la variabilité naturelle des conditions atmosphériques qui a joué le rôle d’étincelle, et qui a mis le feu aux poudres. En l’occurrence, à un océan très stratifié par le changement climatique d’origine humaine.

Ce cas illustre aussi l’importance d’une communication scientifique rigoureuse :

- il faut éviter les effets d’annonces catastrophistes qui pourraient laisser croire à une rupture soudaine du climat ou un emballement,

- il faut toutefois reconnaître l’ampleur du changement en cours et l’impact grandissant du réchauffement climatique sur les événements extrêmes,

- enfin, il est nécessaire de construire des scénarios d’adaptation et d’atténuation cohérents dans leur prise en compte des événements extrêmes, seuls ou combinés les uns aux autres.

Guinaldo Thibault Research scientist, Météo France.

Aurélien Liné Climatocéanologue, Université de Toulouse.

Christophe Cassou Climatologue, chargé de recherche CNRS au laboratoire « sciences de l’univers », Cerfacs.

Jean-Baptiste Sallée Océanographe, Sorbonne Université.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.