Voilà encore une illusion de la transition énergétique qui s’envole. Il y a un peu moins de cinq ans, en septembre 2020, le ministre de l’Economie d’alors, Bruno Lemaire, avait tancé publiquement l’industrie aéronautique en lui demandant de se secouer et de faire voler un avion de ligne à hydrogène d’ici 2035. Les dirigeants d’Airbus avaient obtempéré et l’Etat leur avait versé généreusement au passage 1,5 milliard d’euros pour lancer le projet. Les experts, qui savaient eux de quoi ils parlaient et ne faisaient pas de la communication, jugeaient le projet techniquement et économiquement totalement irréaliste et son calendrier encore plus déconnecté du réel.

Résultat, l’avionneur européen a fini par admettre à demi-mot la réalité. Il a fait savoir la semaine dernière aux salariés concernés que le projet baptisé ZEROe allait être mis sur une voie de garage. L’entrée en service d’un avion à hydrogène est maintenant décalée d’au moins 5 à 10 ans. Et on peut sérieusement douter de ce nouveau calendrier. Selon le syndicat FO, il y aura une baisse d’au moins 25% des ressources allouées au projet. Il n’est, par exemple, plus question de réaliser un démonstrateur de pile à combustible à hydrogène sur un A380.

Un prétexte

Officiellement, la raison évoquée à cette volte-face est la lenteur de l’émergence d’une filière hydrogène vert ou décarboné permettant l’exploitation d’un avion. C’est un fait, mais c’est un prétexte.

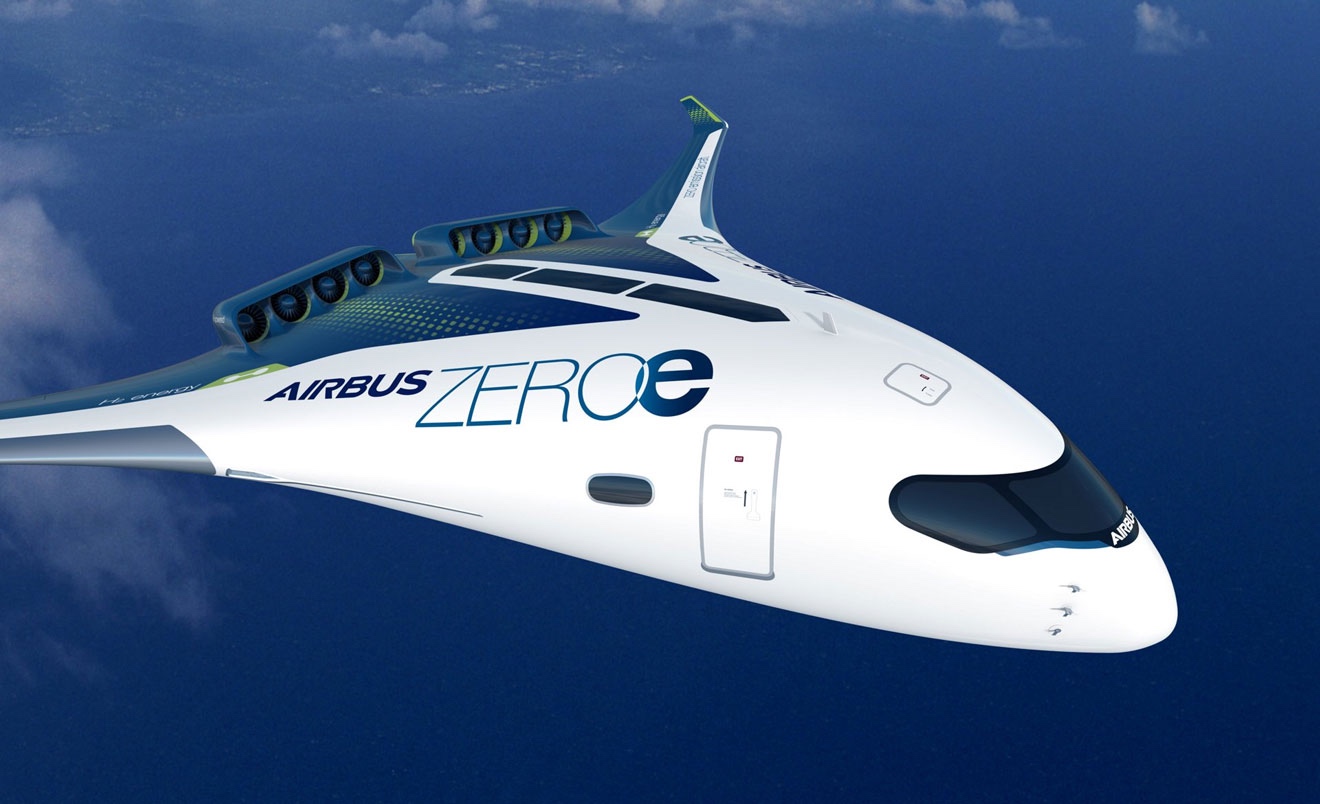

Le projet était techniquement infaisable dans les délais impartis et à des coûts acceptables. Il était démesuré. Il comprenait à l’origine le développement à partir d’une feuille blanche de trois avions à hydrogène différents : un monocouloir classique, un turbopropulseur et une aile volante (voir l’image ci-dessus).

Des difficultés techniques considérables

Pour y parvenir, Airbus avait lancé de front des recherches sur la supraconductivité, sur la possibilité d’installer dans un fuselage une pile à combustible de 1,2 MW et sur des réservoirs de stockage d’hydrogène liquide (seule façon d’avoir une densité énergétique suffisante et donc une autonomie acceptable). L’avionneur avait affiné au fil du temps son objectif et semblait s’engager sur un turbopropulseur d’une centaine de places capable de parcourir plus de 1.000 kms.

Mais les difficultés techniques sont considérables. Stocker de l’hydrogène liquide à -253°C dans des réservoirs cryogéniques présente de nombreux risques : de fuites, d’inflammabilité… Ce n’est pas pour rien si dans les fusées qui utilisent de l’hydrogène liquide, les accidents sont souvent liés à des fuites.

« L’hydrogène est une solution qui est séduisante car sa combustion ne génère pas de CO2, mais elle représente des challenges techniques et d’écosystèmes considérables », soulignait Olivier Andriès, le directeur général de Safran en novembre 2022. Il mettait en avant aussi la nécessité avec l’hydrogène liquide d’avoir un volume de réservoir quatre fois supérieur à celui du kérosène, ce qui ne permettait pas d’adapter les long-courriers à l’hydrogène. Il avait conclu sur une boutade en expliquant que : « aujourd’hui, la seule base aérienne que je connaisse en France qui fonctionne à l’hydrogène liquide, c’est Kourou, en Guyane ». Une référence à la fusée Ariane.

Airbus à d’autres priorités

En décembre 2022, le patron d’Airbus, Guillaume Faury avait reconnu que : « l’hydrogène vert doit être disponible en grandes quantités, au bon endroit et au bon prix ».

Et puis Airbus doit aujourd’hui mettre beaucoup de moyens dans le développement du remplaçant de l’A320. Et l’avionneur ne peut pas se tromper. Entre un appareil à hydrogène au développement et à l’exploitation très incertains et un appareil qui doit succéder à son actuel best-seller, le choix est vite fait.

La difficulté d’investir en France

D’autant plus qu’il y a à peine quelques jours, Guillaume Faury a ajouté sa voix à celle des grands patrons français qui dénoncent l’impossibilité grandissante d’investir en France du fait de la fiscalité et de la complexité administrative.

Il s’est même mis en colère lors des voeux du Gifas (le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). Si contrairement à l’automobile, la filière se porte bien, avec des carnets de commandes remplis pour des années, Guillaume Ferry estime que tout cela est menacé par une inflation fiscale et réglementaire incontrôlée.

« On nous met des bâtons dans les roues ». Et de dénoncer « trop de charges, trop de règlements, trop de contraintes, trop de taxes… On risque de voir beaucoup d’entreprises aller faire ce qu’elles savent faire ailleurs, parce que cela devient invivable ». Si le secteur aéronautique génère 31 milliards d’euros d’excédent commercial, Guillaume Faury souligne qu’il est également le premier taxé. Selon les calculs du Gifas, en 2023 les prélèvements obligatoires ont augmenté de 12% pour atteindre 11,4 milliards d’euros.

« Regardez, c’est ce qui s’est passé pour l’automobile », lance-t-il. « En 2000, l’automobile française affichait 10 milliards d’euros d’excédent dans la balance commerciale. L’an dernier : -20 milliards! On a perdu 30 milliards ». Une perspective que Guillaume Faury veut absolument éviter pour l’aéronautique. « La filière ne doit pas servir de bouc émissaire ou de vache à lait pour réparer les finances de l’État ».

« En France, nous avons des filières historiquement championnes, comme l’automobile, le nucléaire et l’aéronautique. Certaines n’ont pas été soutenues comme il se devait à l’échelon français et européen. Elles en payent aujourd’hui le prix et c’est cela que nous devons éviter », avait-il conclu.